| 1 住宅防火 いのちを守る 10のポイント

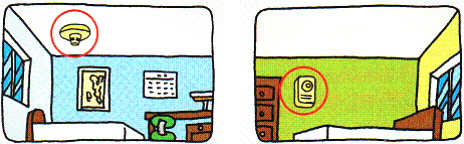

●10年たったら取り替えましょう! ●適切な場所に取り付けられていますか?(綾部市設置基準) |

住宅防災 いのちを守る10のポイント 〜4つの習慣+6つの対策〜

4つの習慣

|

【習慣その1】 寝たばこは絶対にしない、させない。 |

|

【習慣その2】 ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 |

|

【習慣その3】 こんろを使うときは火のそばを離れない。 |

|

【習慣その4】 コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 |

6つの対策

|

【対策その1】 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。 |

|

【対策その2】 火災の早期発見のために、住宅用火災警報機を定期的に点検し、10年を目安に交換する。 |

|

【対策その3】 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防災品を使用する。 |

|

【対策その4】 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 |

|

【対策その5】 お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 |

|

【対策その6】 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 |

出典:消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html)

いのちを守る住宅用火災警報器

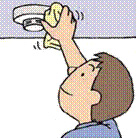

住宅用火災警報器(以下、住警器)は、住宅における火災発生を早期に発見し、住民にいち早く危険を知らせる必要不可欠な機器であり、現在すべての住宅において設置が義務づけられています。住警器がきちんと作動するためには、適正な設置と定期的な点検、お手入れ、機器の交換などが必要です。

万が一に備え、今一度、ご家庭の住警器を確認しましょう。

10年たったら取り替えましょう!

住警器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、設置から10年を目安に交換しましょう。

住警器を設置したときに記入した「設置年月」、または本体に記載されている「製造年」で確認してください。

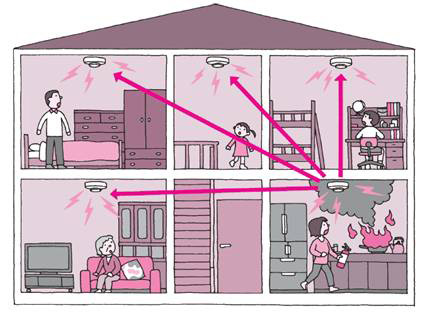

連動型の住警器がおすすめです!

連動型の住警器は、ひとつの住警器が火災を感知すると、他の場所に設置された住警器が連動して警報音を発し、家全体に火災を知らせることができるため、早期覚知、早期通報につながります。

住警器設置 ~奏功事例~

- 調理準備のため、天ぷら鍋をこんろにかけたままその場を離れたところ、鍋から炎が噴出し、住宅用火災警報器が鳴動。この音に隣家の住民が気付き、屋外を確認したところ、煙が立ち込めていたため、119番通報をするとともに、チャイムを鳴らし家人に知らせ、避難を促した。

- 2階の寝室に石油ストーブをつけたまま、1階の食堂でテレビを見ていたところ、住警器が鳴動。2階を確認したところ、石油ストーブ上に落下した洗濯物が燃えているのを発見し、119通報し、隣人に助けを求めた。

- 建物1階の作業場部分から出火。2階住居部分の階段に設置していた住警器が鳴動。その音に気付いた家人が火災に気づき、119番通報するとともに、消火器で初期消火を行った。

- 夜中、電気プラグのショートにより火災が発生。就寝中であった居住者が住警器の警報音で目覚め、電気プラグ周囲のソファーが燃えているのを発見。初期消火を行い、119番通報をし、早期に避難を実施した。

再確認しましょう!!

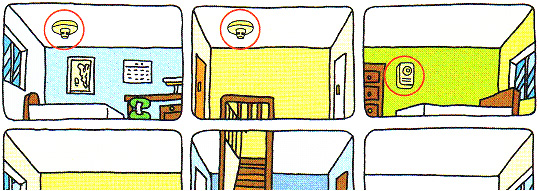

適正な場所に取り付けられていますか?(※綾部市設置基準)

- 台所

- 就寝に使用する部屋(寝室)

- 就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁

- 3階建て以上の住宅において、住警器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合は、住警器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段

※その他、詳細は消防署にお問い合わせください。

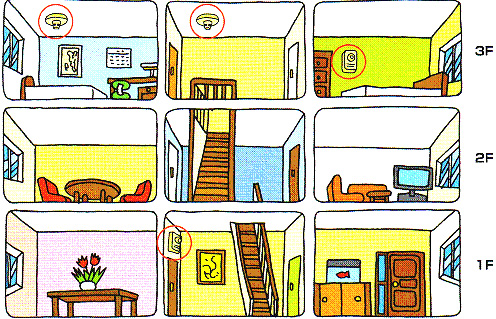

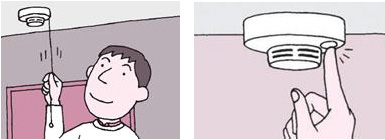

適切な方法で取り付けられていますか?

天井に取り付ける場合

- 住警器の中心を壁から60cm以上離して取り付けます。

- 天井にはりがある場合には、住警器の中心から60cm以上離します。

- (注)エアコンの吹き出し口からは1.5m以上離しましょう。

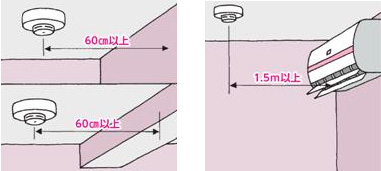

壁に取り付ける場合

- 天井から15~50cm以内に住警器の中心がくるようにします。

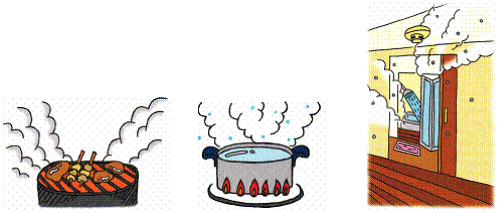

火災が起きていないときに警報(非火災報)が鳴ることがあります。

- 例)調理時に発生する大量の煙や、風呂・シャワーから出る大量の湯気

〔対処法〕

調理の煙やシャワー等の湯気が、機器に直接かかっていないか確認し、換気扇を回す、窓やドアを開けるなどの換気を行ってください。

- 例)くん煙式殺虫剤の使用

〔対処法〕

くん煙式殺虫剤を使用する場合は、感知器自体に煙が入らないようビニール袋で覆ったり、住警器を取り外すなど、鳴らないようにしてから使用してください。

- 例)感知部分へのホコリ、クモの巣、虫などの付着

〔対処法〕

定期的にお手入れを行い、原因となっているホコリ、クモの巣、虫などを取り除いてください。

日頃の点検・お手入れはできていますか?

万が一の時、住警器がきちんと働くために、日ごろからの点検・お手入れが必要です。

〔点検〕

最低限1年に1回は作動点検をしましょう。また、「設置後や電池交換をしたとき」、「掃除をしたとき」、「長期間留守にしたとき」等にも作動点検をしましょう。

点検方法には、「ひもを引く」タイプと「ボタンを押す」タイプがあります。

音が鳴らない場合は、「電池が切れていないか」「電池がきちんとセットされているか」を確認してください。それでもならない場合は本体自身の故障が考えられます。

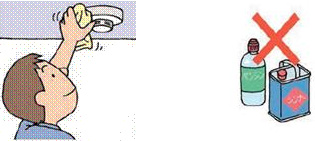

〔清掃(お手入れ)〕

住警器の感知部分がホコリ等で汚れていると、非火災報につながったり、火災の煙を感知しにくくなります。年に1回を目安に清掃をしましょう。

清掃の際、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤の使用や、水洗いはしないでください。また故障につながるため、分解もしないでください。

イラスト、本文について一部、一般社団法人 日本防火・防災協会 発行パンフレットを引用しています。

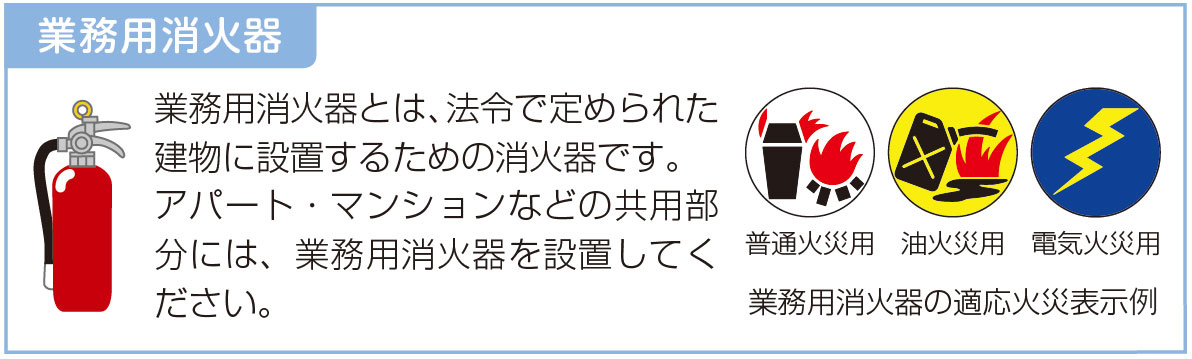

| 1 住宅用消火器とは

●住宅で発生する様々な火災に対応 |

住宅用消火器とは

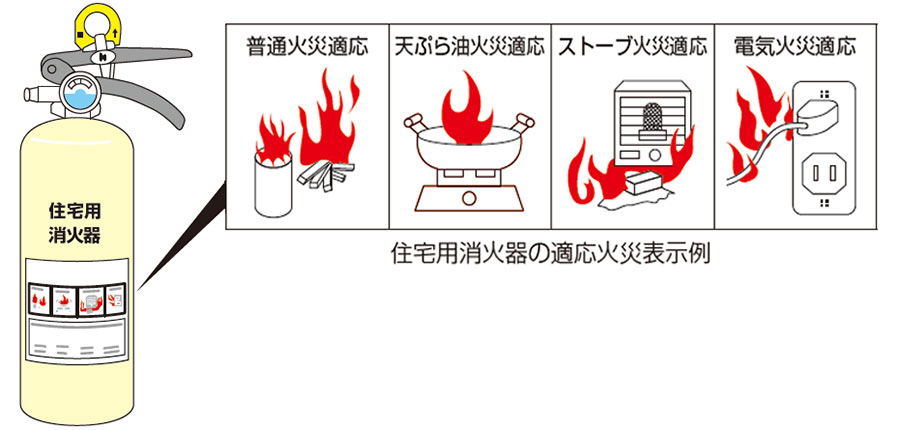

住宅で発生する様々な火災に対応

天ぷら油火災やストーブ火災、電気火災など、家庭で起こる様々な火災に対応します。

デザイン豊富でおしゃれ!

本体色の定めがないため、いろいろなデザインのものが販売されています。下の QR コードから各社の住宅用消火器をご覧いただけます。

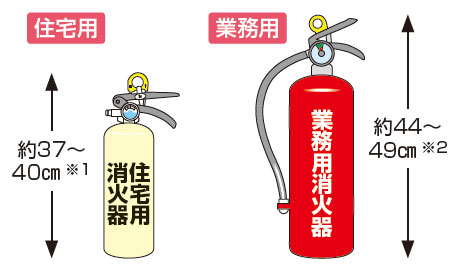

コンパクトで軽量!

コンパクトで軽量なので、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。

消火薬剤は2種類!

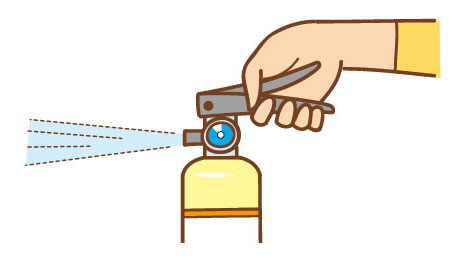

強化液消火器 液体の消火薬剤が霧状に放射され、浸透して内部から冷却することで消火します。 液体の消火薬剤が霧状に放射され、浸透して内部から冷却することで消火します。 |

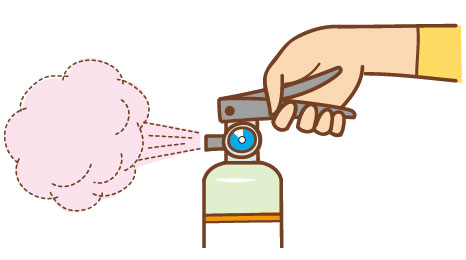

粉末消火器 粉末の消火薬剤は燃焼反応を抑える効果があり、広い範囲をすばやく覆って制炎します。 粉末の消火薬剤は燃焼反応を抑える効果があり、広い範囲をすばやく覆って制炎します。 |

消火器のワンポイント・レッスン

住宅用消火器の適切な設置場所

玄関

いつでも目につきますし、避難経路も確保できるので安心です。

キッチン

火元に近すぎる場所に設置すると、いざというとき取り出しにくくなるため注意しましょう。

寝室・居間

寝室や居間にも追加で設置するとさらに安心です。

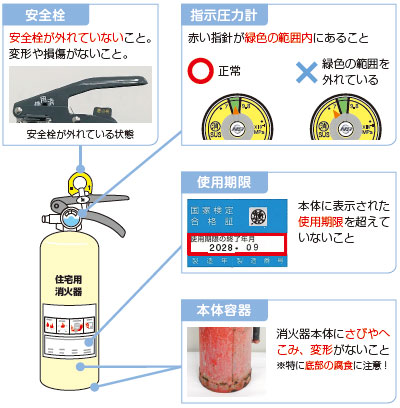

消火器は半年に1回チェック!

使用期限内でも半年に1回程度、異常がないかを自らチェックすれば、いざというときも万全です。

古い消火器を捨てるときは

廃消火器リサイクルシステムの回収窓口へ

消火器を捨てるときは、全国に約 5,200 カ所ある回収窓口へお持ちください。回収された廃消火器はリサイクル施設で解体され、消火薬剤の再生原料や金属などとしてリサイクルする環境にやさしい取り組みを業界全体で推進しています。

消火器リサイクルシール

消火器リサイクルシールが貼られている消火器は、そのまま回収窓口へお持ちください。2009年以前に作られた消火器にはシールが貼られていませんので、回収窓口でシールを購入してください。

※消火器を持ち込む際は、事前に窓口へお問い合わせください。

※一部の指定引取場所ではシールの販売を行っていませんので、事前にご確認ください。

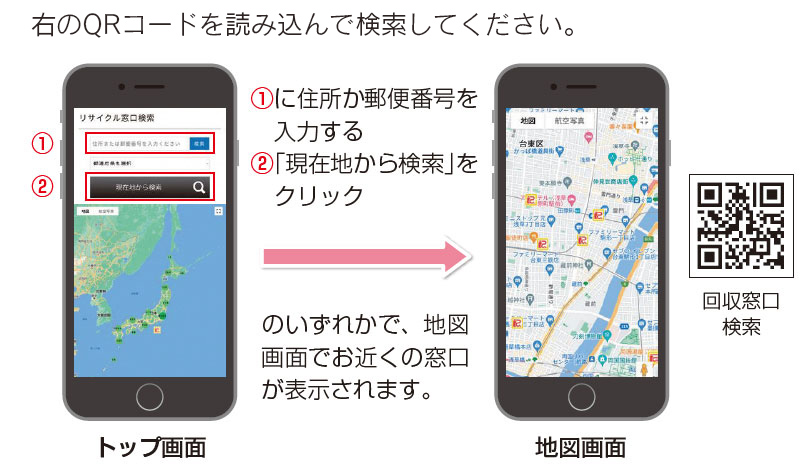

消火器回収窓口はスマホで検索可能

消火器購入にあたってのご注意

悪質な消火器の訪問販売や点検にご注意を!!

出入り業者や契約業者、消防関係者を装って、不当な価格で消火器の訪問販売や点検(薬剤詰め替え)を行う業者がいます。

次の事項に留意して、被害にあわないようにしましょう。

- 身分証明書の提示を求めましょう!

- あやしいと思ったら、勇気をもってキッパリ断りましょう!

- 契約書をよく読み、むやみにサインするのはやめましょう!

- 不審な点があれば地元の消防署に確認しましょう!

- 相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報しましょう!

もし、気づかずにサインや承諾をしてしまったら…

一般家庭では、8 日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。

詳しくは各自治体の消費生活センター等にご相談ください。

←実際にあった悪質訪問販売の事例はこちらから

住宅用消火器のお問い合わせ

消火器を購入される場合、なるべく近くの販売店でお求めになるか、

(一社)日本消火器工業会[ TEL:03(3866)6258 ]にお問い合わせください。

| 1 土砂災害とは |

土砂災害とは

土砂災害とは、山やがけがくずれたり、くずれた土砂が雨水や川の水と混じって流れてきたりすることによって人の命が奪われたり、建物を押しつぶしたりする災害のことです。大雨、地震、火山の噴火などがきっかけで発生します。土砂災害は、大きく「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」の3つに分類することができます。

土石流災害

|

土石流災害は、大雨がきっかけとなり、谷や斜面にたまった土砂が、雨による水と一緒に一気に流れ出して起こる災害で、流れの急な河川や、扇状地などで発生することが多いのが特徴となっています。速いスピードと強い力で、人命や家などの財産を奪い、道路や線路などの交通網に被害をおよぼします。 |

地すべり災害

|

地すべり災害は、比較的ゆるやかな斜面において、地中の粘土層などの滑りやすい層が地下水などの影響で、ゆっくりと動き出す現象です。広い範囲にわたって起こるのが特徴で、家や田畑、道路などの交通網などが一度に被害を受けてしまいます。地すべりは一日に数ミリ程度と目に見えないほどの動き方ですが、突然数メートルも動く事があります。また、地すべりによってせき止められた川の水が決壊すると、下流に大災害をもたらすこともあります。 |

がけ崩れ災害

|

がけ崩れ災害は、地面にしみ込んだ水分で土の抵抗力が弱くなり、弱くなった斜面が突然崩れ落ちる、急な斜面で発生する災害です。突発的に起こり、速いスピードと強い破壊力をもつがけ崩れでは、人の命が奪われ、家などの財産が押しつぶされるなど、悲惨な災害につながってしまう傾向があります。 |

出典:国土交通省関東地方整備局ホームページ、イラスト引用

https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/river_bousai00000078.html

土砂災害から身を守るには

お住まいの場所が、土砂災害警戒区域かハザードマップで確認

土砂災害のおそれのある地区は「土砂災害警戒区域」や「土砂災害危険箇所」とされています。普段から自分の家がこれらの土砂災害のおそれのある地区にあるかどうか、ハザードマップなどで確認しましょう。

また、避難の際にどこにどのように逃げるのか知っておくことが大事です。市町村が作成する土砂災害ハザードマップを利用して避難場所や避難経路を確認しましょう。

土砂災害警戒情報や雨量に注意

雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。これは、警戒レベル4相当情報であり、市町村が警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報で、災害のおそれが高まっていることを示しています。

土砂災害警戒情報は、気象庁ホームページ や各都道府県のホームページで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。都道府県や市町村によっては、携帯電話などに⾃動的に⼟砂災害警戒情報を教えてくれるサービスもあります。

警戒レベルに注意

お住まいの地域に⼟砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報)が発表されたら、自治体からの警戒レベル4避難指⽰の発令に留意し、土砂災害警戒判定メッシュ情報などを参考にし、地域内の方々に声をかけあい近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。 特に、お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人や、夜中に大雨が想定される場合は、警戒レベル3高齢者等避難が発令されたタイミング等で早めに避難することがより安全です。

※⼟砂災害の多くは⽊造の1階で被災しています。浸水などで避難場所への避難が困難なときは、近くの頑丈な建物の2階以上や、家の中でより安全な場所(がけから離れた部屋や2階など)に移動しましょう。

| 屋内安全確保 上階へ移動  |

屋内安全確保 上階に留まる(待機)  |

緊急安全確保 上階へ移動  |

| 緊急安全確保 上階へ移動中  |

緊急安全確保 崖から離れた部屋に移動  |

緊急安全確保 |

出典:国土交通省関東地方整備局ホームページ、イラスト引用

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/

ハザードマップについて

ハザードマップとは

国土交通省のハザードマップポータルサイトとは、全国の災害時の危険箇所や避難経路、避難場所など、災害時に自分や家族の命を守るための情報を入手することができるサイトです。

ハザードマップポータルサイトは、「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマップ」に分かれており、自分の知りたい情報に合わせて使い分けることができます。

重ねるハザードマップでは、防災に役立つ災害リスク情報などを地図や写真に重ねて表示することで、災害時の危険箇所や災害によってどんなリスクが起こる可能性があるのかを確認することができます(ハザードマップマップ)。

わがまちハザードマップでは、全国の市町村が作成したハザードマップを災害の種類から検索することができます(綾部市ハザードマップ)。

重ねるハザードマップの使い方(土砂災害編)

①ハザードマップポータルサイトにアクセスし、確認したい場所の入力を行います。(例:京都府綾部市○○町)

②確認したい災害種別を選択します。

③災害種別を選択すると、赤矢印のようにさらに知りたい情報を選択することができます。この図では、がけ崩れ、土石流及び地滑りに対応し、災害の危険から命を守るための避難場所として、『指定緊急避難場所』を表示しています。

その他の選択に、急傾斜地の『崩壊』、『土石流』、『地すべり』の情報を確認できます。

この3項目の危険レベルについては、下記の図のとおりです。

出典:国土交通省関東地方整備局ホームページ、イラスト引用

https://disaportal.gsi.go.jp/

綾部市ハザードマップの使い方

綾部市ハザードマップからアクセスするか、綾部市ハザードマップと検索すると、下記図のサイトに入ることができ、綾部市12地区のハザードマップを確認することができます。

身の安全の備え

家具類の転倒・落下・移動防止対策をしておこう

〇けがの防止や避難に支障がないように家具を配置しておく。

〇家具やテレビ、パソコンなどを固定し、転倒・落下・移動防止措置をしておく。

【転倒・落下・移動防止のポイント】

〇転倒防止金具などで固定し、倒れにくくしておく。

〇サイドボード、食器戸棚、窓などのガラスが飛散しないようにしておく。

〇本棚や茶ダンスなどは、重い物を下の方に収納し、重心を低くする。

〇棚やタンスなどの高いところに危険な物を載せて置かない。

〇食器棚などに収納されているガラス製品(ビン類など)が転倒したり、すべり出さないようにしておく。

【具体的な固定方法】

〇二段重ねの家具類は、上下を平型金具などで固定する。

〇柱、壁体に固定する場合は、L 型金具と木ネジで家具の上部を固定する。

〇ガラスには、ガラス飛散防止フィルムを張る。

〇吊り戸棚などの開き戸は、掛金などにより扉が開かないようにする。

〇食器棚のガラス製品(ビン類など)が、転倒したりすべり出さないよう防止枠を設け

る。

けがの防止対策をしておこう

〇食器棚や窓ガラスなどには、ガラスの飛散防止措置をしておく。

〇停電に備えて懐中電灯をすぐに使える場所に置いておく。

〇散乱物でけがをしないようにスリッパなどを身近に準備しておく。

家具や塀の強度を確認しておこう

〇家屋の耐震診断を受け、必要な補強をしておく。

〇ブロックやコンクリートなどの塀は、倒れないよう補強しておく。

初期対応の備え

消火の備えをしておこう

〇火災の発生に備えて消火器の準備や風呂の水のくみ置きをしておく。

火災発生の早期発見と防止対策をしておこう

〇火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を設置しておく。

〇普段使用しない電気器具は、差し込みプラグをコンセントから抜いておく。

〇電気に起因する火災の発生を抑制するため、感震ブレーカー(分電盤型)などの防

災機器を設置しておく。

非常用品を備えておこう

〇非常用品は、置く場所を決めて準備しておく。

〇冬の寒さなど、季節を考慮した用品を備えておく。

〇車載ジャッキやカーラジオなど、身の周りにあるものの活用を考えておく。

〇スマートフォンの予備バッテリー(PSE マーク付)など、必要な電源を確保しておく。

【非常持出品】

〇両手が使えるリュックサックなどに、避難の時に必要な物をまとめて、目のつきやす

い所に置いておく。

〇飲料水・携帯ラジオ・衣類・履物・食料品・マッチやライター・貴重品・懐中電灯・救

急セット・筆記用具・雨具(防寒)・ティッシュなどが生活に欠かせない用品です。

【非常備蓄品】

地震後の生活を支えるもの、1人3日分程度(食料品等)

〇停電に備えて

懐中電灯・ロウソク(倒れにくいもの)

〇ガス停止に備えて

簡易ガスコンロ・固形燃料

〇断水に備えて

飲料水(ポリ容器などに) ※1人1日3L目安

確かな行動の備え

家族で話し合っておこう

〇地震が発生した時の出火防止や初期消火など、家族の役割分担を決めておく。

〇外出中に家族が帰宅困難になったり、離れ離れになった場合の安否確認の方法や

集合場所を決めておく。

〇家族で避難場所や避難経路を確認しておく。

〇台風等の風水害が同時期に発生した場合を想定しておく。

〇普段のつき合いを大切にするなど、隣り近所との協力体制を話し合っておく。

地域の危険性を把握しておこう

〇自治体の防災マップ等で、自分の住む地域の地域危険度を確認しておく。

〇自宅や学校、職場周辺を実際に歩き、災害時の危険箇所や役立つ施設を把握し、

自分用の防災マップを作っておく。

防災知識を身につけておこう

〇新聞、テレビ、ラジオやインターネットなどから、防災に関する情報を収集し、知識を

身につけておく。

〇消防署などが実施する講演会や座談会に参加し、過去の地震の教訓を学んでおく。

〇大きな地震の後に同程度の地震が発生する可能性があることを理解しておく。

防災行動力を高めておこう

〇日頃から防災訓練などに参加して、身体防護、出火防止、初期消火、救出、応急救

護、通報連絡、避難要領などを身につけておく。

林野火災とは

林野火災とは、森林、原野、草地などで発生する火災のことを指します。

火災が森林内や周辺の草木、落葉などに燃え広がり、森林資源の損失や市民の生活圏への延焼被害をもたらすことがあります。

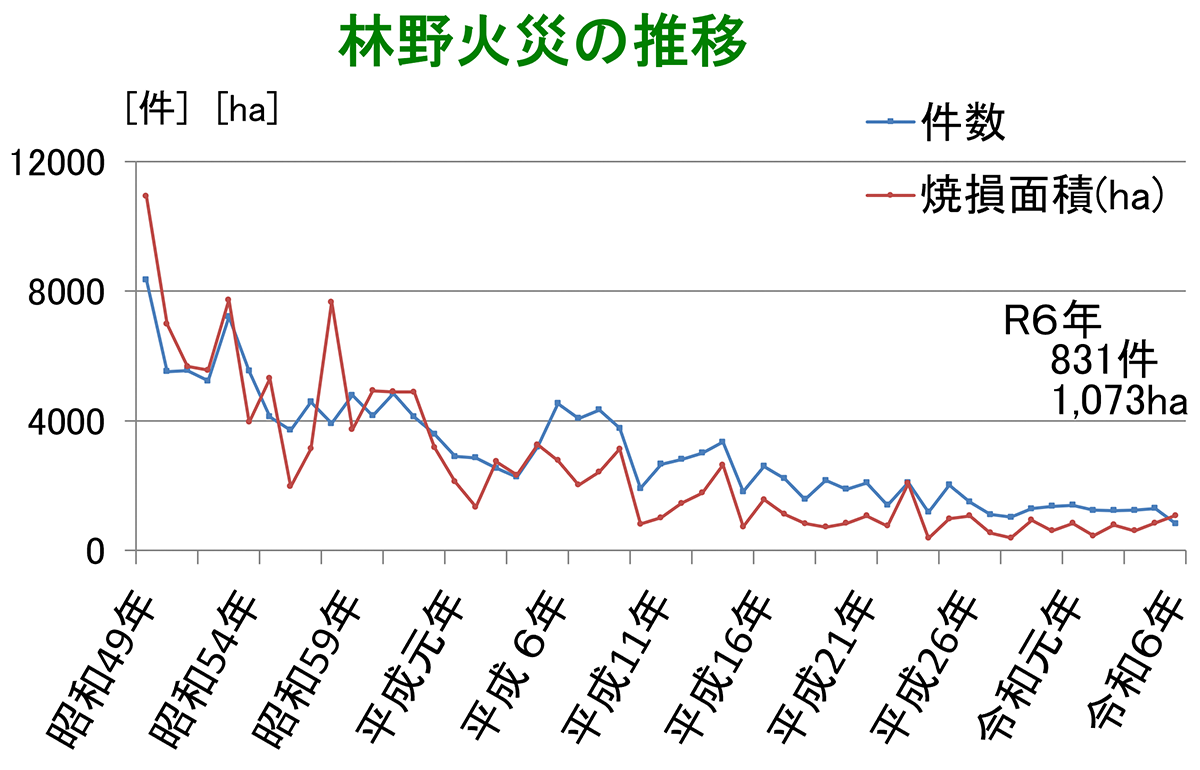

林野火災の状況

ここ数年は減少傾向で、令和6年に初めて1,000件を下回りましたが、令和7年2月に岩手県大船渡市、3月には岡山県岡山市や愛媛県今治市などで大規模な林野火災が相次いで発生しました。

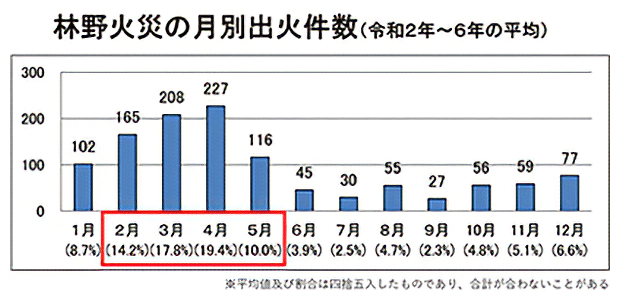

また、年間を通じて発生していますが、年明けから大きく増え始め、特に2月から5月にかけての時期に多く発生する傾向があります。

(総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」参照)

(総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」参照)

(総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」参照)

(総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」参照)

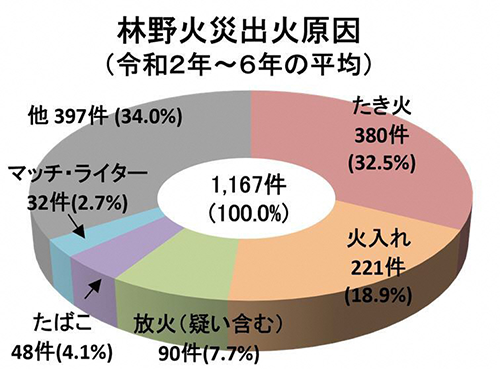

主な出火原因

(総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」参照)出火原因は、たき火、火入れ、放火(疑いを含む)などの人的要因によるものが多くなっています。

(総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」参照)

(総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」参照)

林野火災の特徴

- 一度燃え始めると、風向き・地形・乾燥状態によっては急速に延焼します。

- 消火用水や道路の確保が難しいため、消火活動が困難となります。

- 煙の発生や飛び火により、遠方の集落や道路にも被害が及ぶことがあります。

- 他の火災に比べて鎮火までに時間がかかり、多くの人員を消火活動に必要とする場合があります。

林野火災防止のための注意点

- 乾燥・強風の日は屋外で火を使わない

- 火から目を離さない

- 消火用の水を準備する

- 完全に消火したことを確認する

- たばこの投げ捨て、火遊びはしない

林野火災警報発令中はたき火などの行為は禁止となりますので注意してください。

~火を取り扱う際は、ルールを守り火災を起こさないようにしましょう~